生活者が接触するメディアやエンタメコンテンツは多様化し、可処分時間の奪い合いが加速している中、テレビCMの影響力が減少傾向にあることは、データを見るまでもなく皆さんも実感していると思います。

この傾向により、伝統的なテレビCMを生活者とのコミュニケーションの柱に据えてきた企業は、コミュニケーションの見直しを考えることが増えたのではないでしょうか。

本記事では、生活者とのコミュニケーションの新たな選択肢となりえる弊社の新しいサンプリング方法を事例とともにお伝えします。

1. 新しいサンプリング方法

従来のサンプリング方法の種類には、街頭サンプリング、ルートサンプリング、WEBサンプリング(WEB上で商品受け取りの募集をかけるサンプリング)、イベントサンプリングがありますが、弊社のサンプリング方法は、これらには属しない新しい仕組みです。

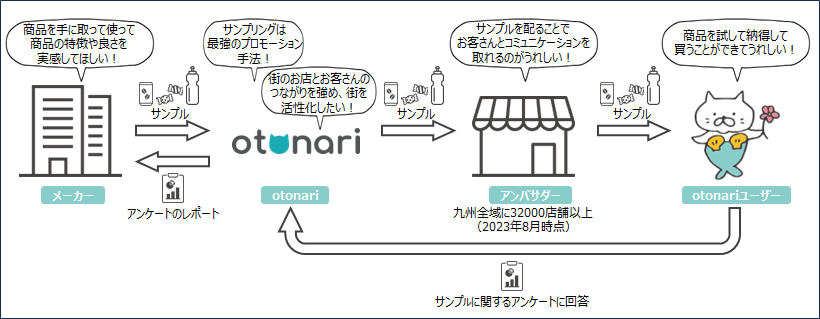

具体的には、弊社のネットワークに加盟している様々な業態のお店にサンプリング品を設置してもらい、そのお店を利用した生活者が自らお店のスタッフに声を掛けてサンプリング品を受け取っていきます。また、受け取る際には必ず専用のスマホアプリを使用して受け取る仕組みになっています。

従来のサンプリングの課題の一つに「大規模の実施が難しい」という点があります。

「大規模の実施が難しい」とは、つまりマスコミュニケーションのようにたくさんの生活者に配布するのが難しいということで、ルートサンプリングやイベントサンプリングだと特定の場所に依存する点から難しく、WEBサンプリングは個人に個別に配送するため配送料が膨大にかかる点から難しい、可能性があるとすれば街頭サンプリングですが、これも配布するスタッフの人件費の問題から、よほど予算をかけられる企業でないと現実的には難しいのが実状です。

そのため、従来のサンプリングの使い方は、ターゲットに近しい層への局所的なリーチなど、マスコミュニケーションではなく特定層へのリーチを目的として実施しています。

しかし、もしもマスコミュニケーションの用途で実施できるのであれば、「認知」と「初回体験」を同時に獲得できるサンプリングは、マーケティング担当者にとっては非常に強力な武器となるはずです。

弊社はこの考えの基、大規模で実施することを前提にした仕組みを構築しており、莫大な予算をかけず現実的な予算の範囲でマスコミュニケーションができるサンプリング方法を提供しています。

(ただし、現在はテスト期間中のため九州エリアのみでの展開。順次、全国に展開する予定。)

2. 衣類用柔軟剤で実施した事例

ここで事例を1つご紹介します。

配布した商品は、消臭効果の高さが特徴の衣類用柔軟剤です。梅雨の時期は、部屋干しなどの生乾きで衣類のニオイが気になる人が増えますので、梅雨前から商品を体験してファンになってもらうことを目的に実施しました。

具体的な実施概要は以下の通りです。

配布個数は約11万本ですが、この数がどれほどの規模感かわかりづらいと思いますので、少し補足してみます。

皆さんは「100万本配布キャンペーン」を聞いたことがありますか。

大手の飲料メーカーがテレビCMとともに行うことがあるキャンペーンなので、聞いたことがある人も多いかと思います。

テレビCMでは「なんと!100万本も配布するよ」という大規模な印象を与えるメッセージになっていますし、その数字のインパクトからも「100万」という配布数は非常に大きな規模であることが感じられます。

この100万本は全国での実施ですのでエリア別の配布数を考えてみましょう。

特定のエリアへ集中的に配布する必要が無い場合、単純に推測するとエリア別の配布数はエリア別の人口構成比に近似していると考えられます。

九州地方の人口は全体の約10%ですので、全国に100万本配布した場合、九州地方への配布本数は約10万本となります。

よって、今回の約11万本という数は、九州地方だけで見た場合「100万本配布キャンペーン」と同程度の規模感となり、今回のサンプリングは相当な数を配布したことがわかります。

さて、それではどのような効果があったかをお伝えします。

前述の通り、サンプリングは「認知」も獲得できますが、今回は認知の向上は一旦置いておき直接的に「販売量の増加」を効果と定義しました。

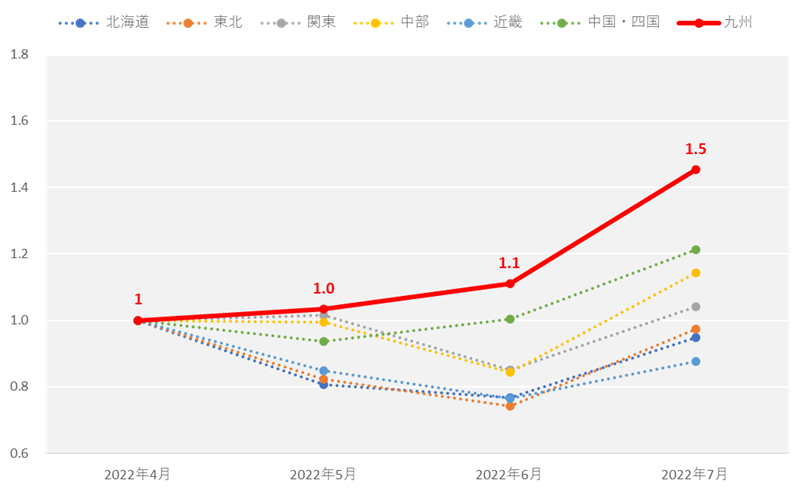

サンプリングは、九州地方のみで実施しているためエリア別に販売量の推移を比較し、九州地方で明らかに他エリアと異なる傾向が出ていればサンプリングの効果と考えられます。

4月の販売数量を基点(=1)とした場合の九州地方の結果は、5月は1倍、6月は1.1倍、そして7月はなんと1.5倍とかなりの増加、かつ右肩上がりの傾向が見られました。

対する他エリアでは、1を下回る、つまり4月の販売数量を下回る結果が多数見られており、おそらく時期的な影響から7月に持ち直すものの最大の増加係数は1.2倍と九州地方の結果からは大きく下回っています。

もちろんエリアごとの特性(特売の実施頻度やブランドシェアなど)もあるため、今回の販売数量の増加に対して全てがサンプリングの効果とは言えませんが、それを差し引いても今回の効果は大規模なサンプリングの可能性が見られたと言えます。

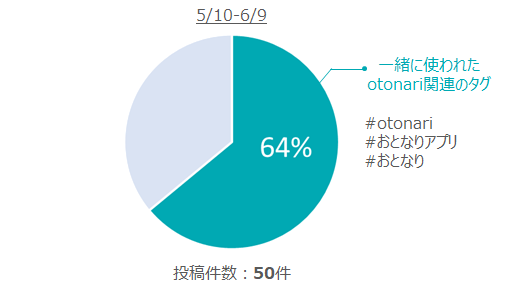

また、配布店舗のスタッフやサンプリング品を受け取った人が、SNSへ商品の投稿をするという副次的な効果も今回見られました。

数としてはそこまで多くないものの、商品に関するInstagramの5月の投稿を見ると、6割が弊社サービスのタグとともに投稿されています。

SNSへの投稿を促すような告知などは特にしていないので、これは自発的な投稿です。

買い回り品や専門品と比較すると、最寄り品はSNSへの投稿がされにくいと言われる中、SNSへ投稿をしたくなるような仕掛けとともにサンプリングをすれば、さらなる効果が見込めるのではと考えており、これも今後のサンプリングへの期待になります。

いかがだったでしょうか。従来の生活者とのコミュニケーション方法では限界が見えてきたと感じているのであれば、新しいサンプリング方法を試すことが一つの打開策になるかもしれません。

コメント